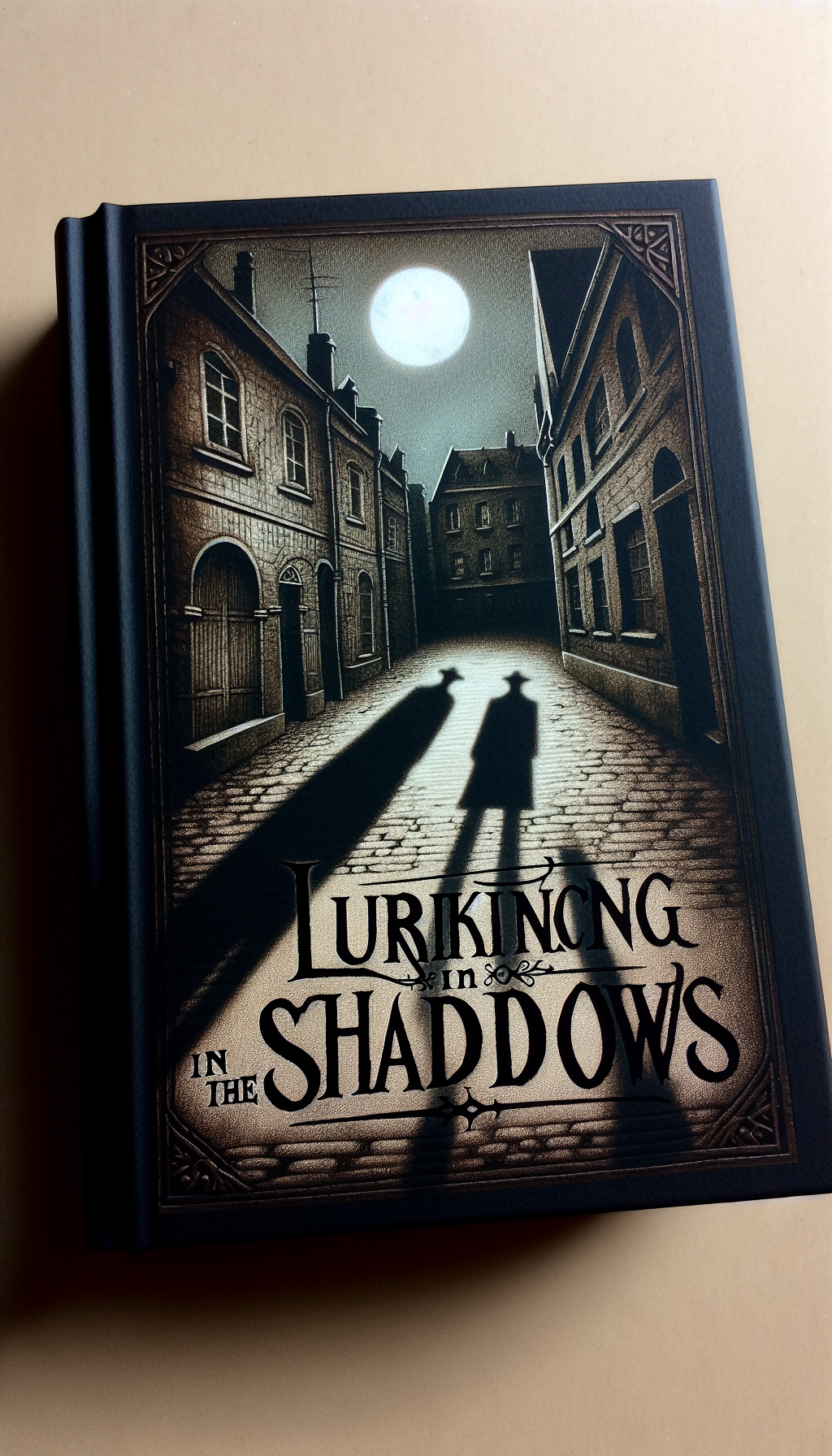

影に潜む孤独

陽が完全に沈み、街灯の薄明かりが点々と灯る深夜の街。静まり返った通りをゆっくりと歩く男、名は佐藤。彼は小さな文房具店を経営し、長年の孤独な日々に疲れ切っていた。最近、奇妙な事件が続いており、彼もまたその一部となることを知らなかった。

ある晩、佐藤は閉店後の店を片付けていた。店内は薄暗く、彼の背後には古い鏡がかかっている。突然、ガラスの鈴が鳴った。客はもういないはずだ。不審に思い、彼は振り返った。しかし、そこには誰もいなかった。ただ鏡の中には、薄暗い店の景色と、彼自身の姿が映っているだけだった。

「気のせいか」と自分に言い聞かせ、作業を続ける佐藤。しかし、心のどこかで、常に自分を見られているような気配が消えなかった。数日後、またしても同じような現象が起こる。鈴の音が鳴り響き、気づけば鏡に何か映っている。彼は思わず近づいてみると、そこには彼の姿に並ぶように、うっすらとした影が浮かんでいた。恐怖に駆られた佐藤は思わず後ろに飛び退いた。その瞬間、俺が見たこの影は一体何なのか?と疑問が湧いた。

その夜、夢の中に誰かが現れた。顔は見えず、声もない。ただ、何かを要求しているような気配が伝わってきた。目が覚めてもその印象は消えず、日常生活に支障をきたすようになった。店の売上も落ち、常連客も足が遠のいてしまった。

ある日、佐藤は書店で見つけた古い本に目が留まる。「反響の囁き」というタイトルだった。その本には、影や霊を引き寄せるとされる場所について詳しく書かれていた。彼は興味本位で本を買い、夜遅くに読み始めた。その稀有な知識は、彼の状況を理解する手助けになると思ったからだ。

ページをめくるうち、彼は次第にその内容にのめり込んでいった。影の存在が人を少しずつ蝕む様子や、それに逆らうためには特別な儀式が必要だという記述が、彼の心に暗い影を落とす。それでも、彼はその知識を使ってこの恐怖から逃れようと決意する。儀式の日を設定し、リスト化された必要なものを集め始めた。

儀式の日がやってきた。彼は店の裏手で、ろうそくを灯し、聖なる言葉を唱え始めた。その時、不気味な冷気が周囲を包み込んだ。彼の心臓は早鐘のように打ち、次第に言葉を口にすることが難しくなっていく。すると、鏡の中に映る影が少しずつ濃くなり、彼の動きに合わせて揺れ始めた。

恐怖心が最大に達したその瞬間、影は彼に向かって手を伸ばしてきた。彼は急いで最後の言葉を唱え、影を引き裂こうとした。しかし、影は彼の心の強さに乗じて、一瞬の隙間をすり抜け、彼の心に忍び込んだ。暗闇の中、彼は自分の内なる恐怖と向き合う羽目になった。

「お前は一人ではない」と何かが囁く。その瞬間、彼の過去の後悔や孤独感が浮かび上がり、影はそれに寄生していった。深い絶望感が心を覆い、彼は遂に意識を失った。

気づくと、彼は自分の店の中に倒れていた。周囲は静まり返り、時折鈴の音が響く。だが不思議なことに、影はもう見えない。彼は鏡を見つめたが、映るのは彼自身だけだった。

しかし、何かが変わっていた。彼の目には光が失われ、心の中には空虚さしか残っていなかった。店の営みを続ける日々が始まったが、常に誰かに見られている感覚が残り、次第に彼はその感覚を受け入れるようになった。

人々は彼に近寄らなくなったが、彼は気に留めなかった。影が彼の中に巣食い、彼はその存在を持て余しながら生き続けることになった。それが果たして恐怖からの解放だったのか、あるいは新たな恐怖の始まりだったのか、彼の判断を待つものは誰もいなかった。