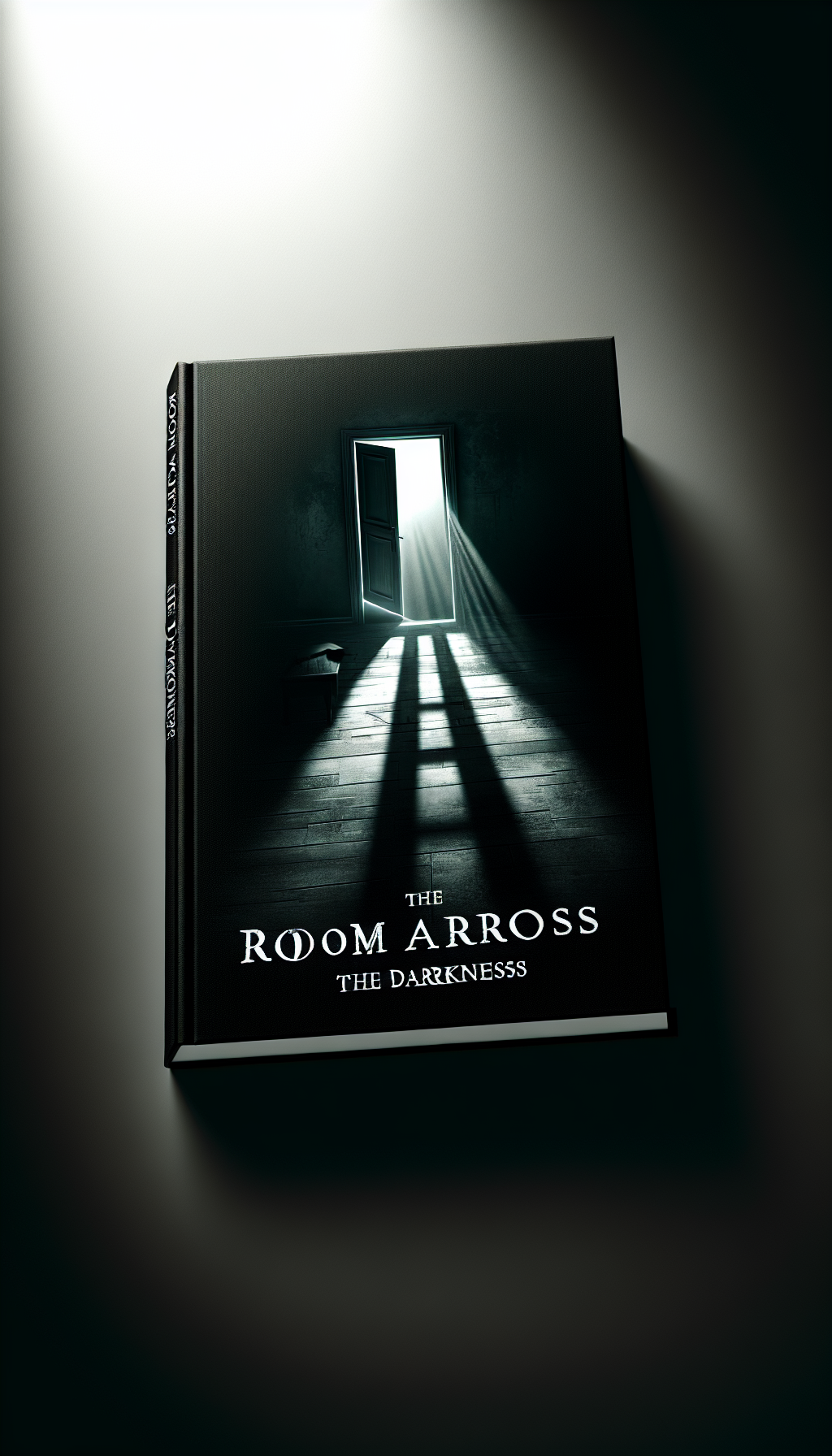

呪いの館−恐怖の闇−

暗闇が静かに支配する森の奥深く、一つしかない古びた家がひっそりと佇んでいた。地元の人々はその家を「呪いの館」と呼び、近寄ることさえ避けていた。かつてこの家で一連の惨劇が起こり、以来奇妙な現象が繰り返されるという噂が絶えないのだった。

若きジャーナリスト、斉藤真理はその噂に興味を抱き、真相を突き止めようと決意した。彼女はカメラとノートを手に取り、単身で現地へと向かった。到着するや否や、彼女はその不気味な雰囲気に圧倒された。風が吹き抜けると、古い窓枠がきしむ音が響き渡り、寒気が背筋を這い上がる。

真理は家に足を踏み入れると、まずリビングルームに目を向けた。そこには埃にまみれた家具と、かつての住人たちの面影が残っていた。壁にかかった家族写真は色褪せ、顔がよく見えない。一瞬、誰かに見られているような気がして振り返るが、当然、誰もいない。

「これはただの古い家だ」と自分に言い聞かせ、彼女は調査を続けた。バッテリーランタンの明かりに頼りながら、彼女は一つ一つの部屋を探索する。次に彼女が入ったのは書斎だった。部屋の中央に大きな木製の机があり、その上には古い日記が開かれたまま置かれていた。興味深くページをめくると、日記には家庭内の不和や奇妙な現象について記載されていた。

「今日はまた赤い液体が壁から滲み出てきた。家族みんなが怯えている。私は一体、何をすべきなのか」と、最後に書かれていた。

真理が日記を閉じた瞬間、突如として冷たい風が部屋中に吹き荒れた。ランタンの光が揺れ、部屋の片隅が一瞬だけ暗闇に包まれた。その暗闇の中から、ぼんやりとした人影が現れ、真理の方に向かって一歩一歩近づいていく。真理は凍りつき、声を出すことさえできなかった。

次の瞬間、その人影は消え、冷たい風も止んだ。しかし、その恐怖は彼女の心に深く刻まれた。真理は続けられないと感じたが、すでに引き返すには遅すぎた。彼女は2階へと続く階段に足を運び、好奇心と恐怖心の間で揺れ動きながら、一段一段、慎重に登っていった。

2階の廊下はさらに薄暗く、どこからともなく聞こえるかすかな囁き声が彼女の神経を逆撫でした。その声に導かれるように、真理は一番奥のドアを開けた。そこにはどう見ても子供部屋と思われる小さなベッドと古いぬいぐるみが散らばっていた。部屋の隅には、玩具のピアノが置かれていた。

彼女がそのピアノの前に立つと、突然、不気味な旋律が自動的に奏で始めた。同時に、部屋の温度が急激に下がり、霧が濃くなる。真理の心臓は激しく鼓動し、冷たい汗が背中に流れた。彼女はピアノに手を伸ばし止めようとした瞬間、またしても人影が現れた。今度は頑固に消えなかった。

影が動き始めると、真理の周囲の空間が歪み、現実感が失われていく。その影は一瞬で彼女の前に立ち、氷のような手を彼女の肩に置いた。恐怖に呑み込まれた真理はついに悲鳴をあげたが、その声は廃屋の中でかき消されたかのようだった。

「こんなところで終わるわけにはいかない!」と心の中で叫び、彼女は全力で部屋を飛び出した。階段を駆け降りると、ドアに向かって走った。その途中、家の中のすべての部屋から囁き声が聞こえ、壁が震えるような音が響いた。

やっとのことで外に飛び出すと、彼女は後ろを振り返った。家の窓には、かつての住人たちがこちらを見ているかのような影が揺れていた。真理は全身を震わせながら森を抜け出し、車に乗り込んだ。そして、一刻も早くこの恐怖から遠ざかるために、アクセルを踏み込んだ。

数日後、彼女の前に新たな情報が舞い込んできた。古い家の正体を知る老人が見つかり、インタビューを受けることになった。彼によると、あの家は何世代にもわたって「呪われた土地」であったという。そして、最後にこう言った。

「逃げ出したと思っているかもしれないが、本当の恐怖はまだ始まっていない。逃げられると思うな。呪いは決して終わらないんだ。」

その言葉に真理は血の気が引き、未だ消えることのない恐怖に囚われた。彼女は再びその家に戻ることを固く誓ったが、その決意が後に彼女の命運をどう左右するのかは誰にもわからなかった。