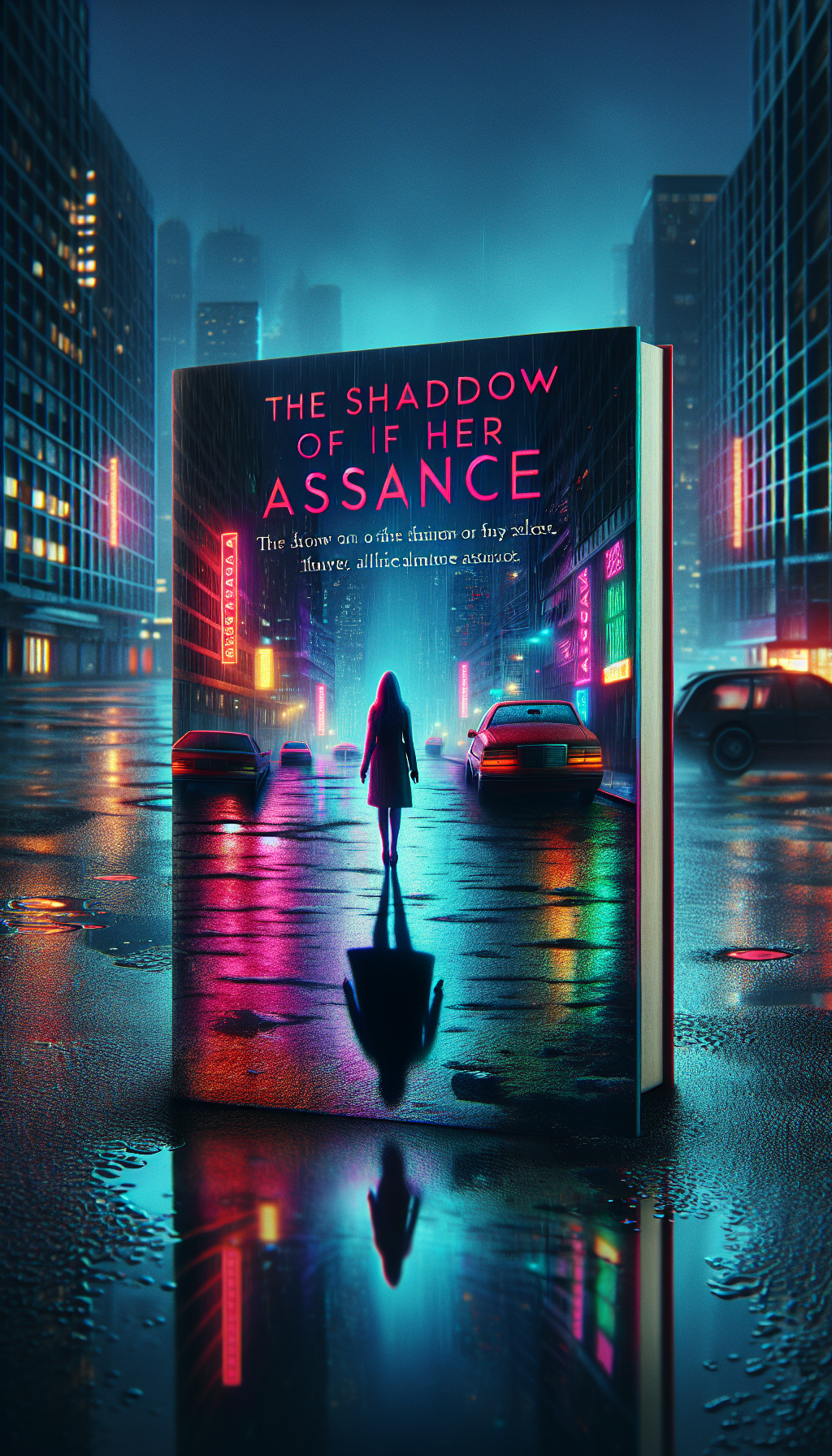

館の影が呼ぶ

雨が降りしきる夜、田舎町の古びた館に一人の若い女性、沙織が到着した。彼女は小説家で、霊感をテーマにした新作の舞台を探していた。館は見た目には不気味で、歪んだ窓が不気味な影を落としていたが、彼女は創作のインスピレーションを求めて、恐れを感じながらも中に足を踏み入れた。

館の内部は薄暗く、埃をかぶった家具が並んでいた。好奇心に駆られ、沙織は一つ一つの部屋を探索し始めた。第一の部屋には古い日記が置かれており、そこには数十年前、この館に住んでいた家族の悲劇について記されていた。特に目を惹いたのは、家族が次々と姿を消していく様子だった。日記の最後には、「彼らが来る」とだけ書かれていた。

沙織はドキドキしながらも、その言葉を自らの小説の中に取り入れることに決めた。彼女は次の部屋へと進み、そこには古い鏡が一つあった。鏡の中には、彼女の後ろに立つ影のようなものが映り込む。振り向くと、誰もいない。ただの錯覚かと思いつつ、沙織はその現象に興味を覚えた。

館の最深部に進むにつれ、沙織は不気味な音を耳にするようになった。壁の奥から聞こえるかすかな声や、誰かが歩く音だった。彼女は自身の心拍が高まるのを感じながらも、創作のために先へ進み続けた。次に見つけたのは、古い食器棚だった。棚の中には、一組の古びたカトラリーと、それを取り囲むように並んだ写真があった。写真の中の家族は幸せそうに見えたが、よく見ると一人だけ目が潤んでいることに気づく。彼女はその人に引かれるように目を奪われた。

その瞬間、背後で大きな音が響いた。驚いて振り向くと、引き戸が一瞬開き、すぐに閉まる。そして、彼女の視界の隅に、さっきの影が再び存在を主張していた。沙織は冷や汗を流しながら、現実と創作の境界が曖昧になる感覚を味わった。

彼女は危険をほどほどにしして、メモを取るために古い書斎に入った。書斎の中には、黄ばんだ紙束とインクの瓶があった。そこで、彼女はその家族の詳細について調べ始めた。語り継がれる噂によれば、家族は何者かに呪われており、毎年その館に宿る者は必ず悲劇的な運命を辿ると言われていた。沙織はその話を信じられなかったが、心のどこかで微妙な恐怖を感じていた。

夜が更け、館の不気味さは増す一方だった。彼女の頭の中には、さまざまな伏線とアイデアが渦巻いていた。そして、気が付けば、音が聞こえ続けていた。最初はあまり気にしなかったが、その音が次第に彼女の心を不安にさせていた。

「本当の物語はここにあるんじゃないのか…?」沙織は思った。どこかで何かが起ころうとしている。重圧のあまり、頭が痛くなる。彼女は立ち上がり、別の部屋へと足を進めた。その時、彼女の視界のすみに、こっそりと動く何かを見た。一瞬後、彼女の足元に、一枚の小さな紙が転がり落ちた。拾い上げると、それには「逃げて」とだけ書かれていた。

急に不安が押し寄せ、沙織は慌てて館を出ようと決意した。だが、廊下を走り抜けると、まるで館自体が彼女を引き留めようとしているかのように、ドアが閉まったり、開かなかったりする。彼女は恐怖と闘いながらも、必死に出口を探した。

ついに外へたどり着き、息をついた。しかし、振り返った瞬間、館の窓から見えた影は、彼女に向かって手を振るように見えた。その瞬間、彼女は理解した。館から逃れようとしていたのは自分だけではなかったのだ。あの鏡の中の影、そして日記に書かれていた「彼ら」が、彼女をこの場所に引き寄せていたのだ。

沙織は背を向け、急ぎ自分の車へと駆け込み、逃げるようにその場を離れた。町を進むと、後ろから響く館の不気味な音が徐々に小さくなっていった。しかし、彼女の心には、まだあの家族の写真と目が潤んだ一人の姿が焼きついていた。そして、彼女が家に帰った後も、あの言葉が耳に残り続けた。「彼らが来る」。それは、もう一つの物語を暗示しているようだった。

沙織は、自分が経験した出来事を小説にする決意を抱く。ただし、この物語は彼女が想像したものとは違う方向へ進む運命にあった。彼女が知らぬ間に、館の影は再び動き出していたのだ。彼女の新作が完成する頃、予期せぬ「彼ら」が再び訪れることを、沙織は夢にも思わなかった。